Di Giovanni Mereghetti

Non si possono fotografare i ragazzi minorenni. Devono prima avere compiuto i diciotto anni di età, per dare un consenso ad essere ritratti in volto. E’ la legge che lo prescrive, per la loro tutela. Il loro volto deve rimanere nascosto, irriconoscibile. Non può essere mostrato, per nessuna ragione. Questo veto vale anche per le loro storie. Non possono essere rese pubbliche. Nella società contemporanea, esporli alla mercé del mondo, è troppo rischioso. Qualcuno, in nome della legislazione italiana, tutelerà la loro privacy. Lo farà fino a quando saranno diventati grandi, almeno per l’anagrafe.

Non è solo la legge a vigilare su questo delicatissimo tema. L’Ordine dei Giornalisti si è sempre dedicato a questa tematica, non solo con estrema attenzione al rispetto della legge, ma anche con l’etica professionale di chi svolge questo importante mestiere.

Nel protocollo della Carta di Treviso, firmato nel 1990 dall’Ordine dei Giornalisti, dalla Federazione della Stampa Italiana e da Telefono Azzurro, è stato sottoscritto l’intento di disciplinare i rapporti tra l’informazione e l’infanzia. Salvaguardare il diritto di cronaca, rispettando appieno l’immagine di bambini e adolescenti, è una regola che il giornalista deve rispettare. Un comportamento sbagliato e un uso irresponsabile della notizia, potrebbe compromettere l’armonioso sviluppo psichico del minore. Nel codice deontologico della professione giornalistica, le regole comportamentali per chi svolge la professione, sono chiare e inequivocabili: “Il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità. L’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione…”. Il giornalismo irresponsabile non premia nessuno, rischia solo di fare danni irreversibili.

E’ sulla sorta delle considerazioni sopracitate che si deve pianificare un reportage che tratta il complesso tema dei minori, soprattutto se non accompagnati. I protagonisti di questo progetto non sono solo adolescenti. E’ riduttivo definirli tali. Questi Ragazzi arrivano dal mondo. Soli, senza nessuno a cui aggrapparsi. Neppure a una mano. Sono in molti coloro che arrivano da terre lontane. Qualcuno, invece, proviene dall’uscio accanto al nostro. Sbucano dal nulla apparente di una vita fatta di stenti. Migranti del terzo millennio, ragazzi in seria difficoltà: li classificano così i media. Per la legge comunitaria invece, sono unicamente minori non accompagnati. I loro corpi sono ancora acerbi, ma basta alzare lo sguardo e guardarli negli occhi per capire che, nella vita, sono già adulti. Ognuno di questi ragazzi ha un passato di vita pesante: violenze fisiche, torture psicologiche, abusi sessuali, schiavitù, privazioni, abbandono. Molti di loro hanno viaggiato per giorni, per settimane, per mesi. Alcuni anche per anni. C’è chi è fuggito dalla guerra in Siria, chi dall’Afghanistan martoriato e oramai senza pace da più di quarant’anni, chi dai paesi africani a sud del Sahara o del Corno d’Africa. Quasi tutti questi ragazzi sono passati dalla Libia stravolta dalla guerra, nella speranza poi, di riuscire ad attraversare il Mediterraneo e raggiungere le coste italiane o quelle maltesi. Purtroppo, ci sono anche ragazzi che, sulle coste tripolitane non ci sono mai arrivati. Di loro si sono perse le tracce. Di loro non si saprà più nulla.

Hanno fatto molta strada questi ragazzi, vagando verso occidente senza nessun punto di riferimento e una meta precisa. Mai un segnale da Dio, che sembra essersi dimenticato di questo mondo. Mai nulla di buono, nessuna speranza a breve termine. Restano vivi solo i sogni. Quelli forti.

Questi adolescenti sono fuggiti da una realtà che non aveva nulla da offrire al loro futuro. Hanno lasciato il nulla, per affrontare un viaggio nel nulla. Molti sono orfani della guerra, ragazzi di strada cresciuti troppo in fretta, figli di coppie ai margini della società. Nessuno si è mai occupato di loro. La solitudine e l’arte di arrangiarsi fanno parte della loro esistenza. Non hanno speranze imminenti nella loro giovane essenza, si limitano a sognare un eden raccontato dai coetanei più abbienti, o da qualcuno più grande di loro. Chi è riuscito ad arrivare in Europa di strada ne ha fatta tanta. Ma è difficile farla comprendere a chi vive in un’ampolla trincerata dall’insensibilità. Apatia non solo apparente e inattaccabile, di un mondo moderno che ci scivola tra le mani, ma radicata nell’essere umano che vive l’irrefrenabile quotidiano. Solo chi conosce la realtà di quegli angoli di mondo, dove anche l’amara terra si rivolta contro l’uomo, può fare un’attenta analisi della situazione e, in parte provare a capire, cosa spinge un essere umano a intraprendere un cammino nell’incognita del nulla. Ci vuole coraggio a rompere il sottile filo che ci lega alle nostre radici e decidere di sostituire, con una nuova sostanza vitale, l’aria che abbiamo sempre respirato. Bisogna essere degli eroi quando ci si stacca dall’ultimo abbraccio e ci si incammina verso un luogo sconosciuto, senza conoscere le sorti del proprio destino. Ogni passo ha la forza del bagliore di una candela. Una piccola ma costante energia, che dona la forza necessaria per continuare a sperare. Si vive in bilico, nella concreta convinzione che una lieve folata di vento non sia sufficientemente forte per spegnere i nostri sogni.

Tra questi ragazzi c’è anche chi non ha fatto molta strada: sono i ragazzi di “periferia”, adolescenti strappati alla drammaticità di un’infanzia fatta di situazioni familiari al limite della legalità. Le loro storie sono quelle che leggiamo sui quotidiani, o sentiamo alla televisione mentre siamo a cena con i nostri figli. Stanno vicino a noi, eppure non ce ne siamo mai accorti. La notizia per sentito dire ci è sempre scivolata dalla pelle, senza macchiarci. E’ routine per il nostro udito. Visione già vista invece per i nostri occhi, oramai troppo abituati alla cronaca quotidiana. E’ difficile diventar grandi per questi ragazzi. Per alcuni addirittura impossibile.

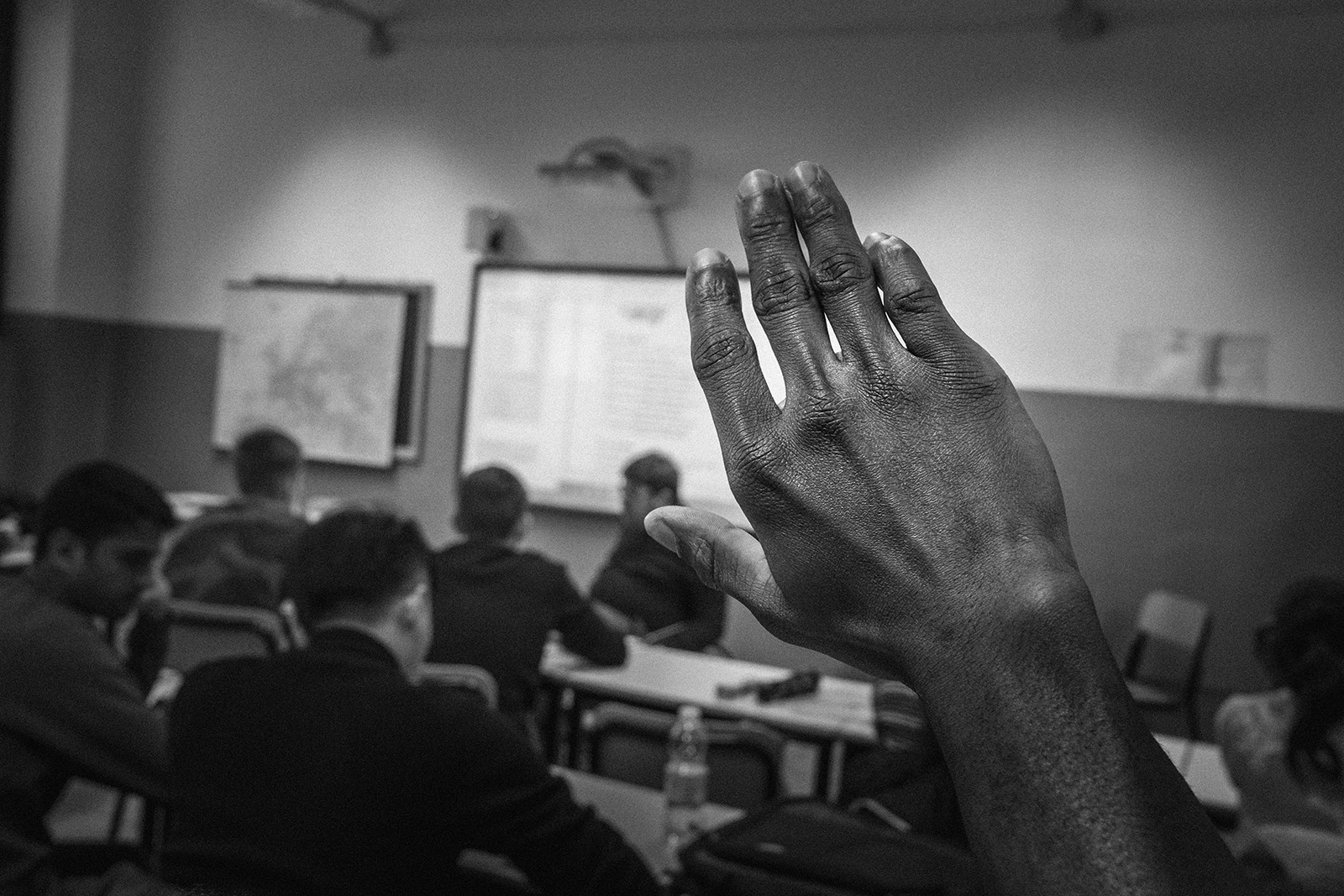

Per chi arriva da oltremare, i disagi e le difficoltà da superare sono ostacoli notevoli. A volte addirittura estremi. In primis c’è l’apprendimento della nostra lingua, non sempre facile. L’inserimento scolastico obbligatorio non è scontato, la diversità culturale e l’inconscia immaturità dell’individuo sono spesso degli scogli molto difficili da superare. Il lavoro degli educatori è immenso, non è sempre facile. Ci sono ragazzi che non si integreranno mai. Per loro, il futuro nel nostro paese non sarà semplice. C’è chi, invece, con un minimo di volontà e qualche sforzo, si catapulta senza neppure accorgersene, nel nuovo mondo che lo ha accolto. Qualche anno di studio e tirocini professionali, per poi vedersi spalancare le porte del mondo lavorativo. Ci sono parecchi ragazzi che hanno imparato un mestiere: c’è chi lavora nelle pizzerie e ha imparato a preparare e a cuocere la pizza margherita, alcuni lavorano nelle pasticcerie destreggiandosi tra cannoli siciliani e bignè alla crema, c’è anche chi la notte non dorme, lavorando nelle panetterie sfornando michette dal profumo antico. Il settore alimentare, grazie anche alla moltitudine di scuole che formano i giovani in questo settore, è il più gettonato tra i migranti. Un’altra professione che attira i ragazzi di sesso maschile, è sicuramente la meccanica. Il profumo di olio bruciato che aleggia nelle officine, i rombi dei motori di grossa cilindrata e il fascino emanato dalle case automobilistiche più prestigiose, diventano per questi ragazzi, un attraente magnete a cui appoggiare i loro sogni. Capita anche che, qualcuno, soprattutto ragazzi che hanno dimostrato attitudini ad una socialità condivisa, si fermi a lavorare nelle strutture di prima accoglienza dove, fino a qualche tempo prima, erano ospiti in attesa di un permesso di soggiorno. Di solito svolgono lavori di manovalanza, ma c’è anche chi è impiegato nelle cucine con mansioni di responsabilità, oppure negli uffici come mediatori culturali.

Sotto il tetto di questo mondo, che si occupa dei minori non accompagnati, la realtà femminile ha un peso e un’impronta molto importante. Sono sempre molto giovani le ragazze che approdano alle comunità. Poche hanno più di quindici anni. Lontane dalle strutture ospitanti, sono spesso esposte a rischi. Sono miniere d’oro se messe sulla strada. La criminalità organizzata difficilmente se le lascia scappare. Molte arrivano da paesi del Continente Nero: Costa d’Avorio, Senegal, Eritrea, Nigeria, Mali, Ghana, Sierra Leone, Liberia, Guinea Bissau, Gambia. Ma c’è anche chi, in numero minore, arriva da oltre oceano: Venezuela, Perù, Nicaragua, El Salvador, Colombia. Nelle comunità non mancano le ragazze di nazionalità albanese. Come le loro coetanee venute da molto più lontano, sono in cerca di un futuro migliore. Null’altro.

Le ragazzine africane, soprattutto se provenienti dalla Nigeria, spesso sono state vendute, dalle famiglie di appartenenza ai trafficanti di esseri umani. Una merce come un’altra. In questo caso manovalanza da impiegare, nelle case dei ricchi di Tripoli o Bengasi, a basso costo o a suon di bastonate. Dalla Nigeria si fugge anche per scampare al terrore e ai rapimenti indiscriminati di Boko Haram, l’organizzazione terroristica jihadista diffusa nel nord del paese. Le ragazze più carine, purtroppo hanno un destino più crudele. Di solito, dopo aver subito ogni tipo di violenza dai militari dell’esercito libico, vengono vendute come schiave del sesso e avviate alla prostituzione nei fatiscenti bordelli delle città libiche, ad uso e consumo dei facoltosi uomini del potere.

Purtroppo l’Europa, davanti a questi evidenti crimini verso l’umanità, o se vogliamo guardare il rovescio positivo della medaglia, l’indubbia integrazione di alcuni ragazzi, fa fatica a trovare una voce comune in difesa dei diritti e un accento di elogio premiante per i più caparbi o fortunati che si sono inseriti nel nostro tessuto sociale. Le preoccupazioni di Bruxelles sono più rivolte al rafforzamento delle proprie frontiere e alla costruzione di nuovi muri.

All’arrivo in uno dei centri di accoglienza, di solito gestiti dalle cooperative sociali, si viene “trafitti” da giovani sguardi impauriti. Gli occhi dei ragazzi penetrano l’anima. Non ci sono filtri. Sbalordisce e fa male il pensiero che, quasi tutti questi ragazzi, si sono messi in viaggio verso orizzonti sconosciuti, senza nessuno che facesse da ancora al loro cammino. Contrariamente a noi occidentali, loro, non sono abituati a fare programmi. Vivono semplicemente il presente e quello che offre l’istante della vita.

Basta guardarli negli occhi i ragazzi con la pelle più scura: gli africani. I loro sguardi sono perennemente appannati. Il deserto li ha segnati, scavandoli nel loro giovane corpo. C’è ancora troppa sabbia nei loro occhi arrossati. In quel mare color ocra, dove cielo e terra sembrano sempre toccarsi e prendersi per mano, hanno perso il respiro. Giorni interminabili aggrappati al cassone di un camion o ammassati l’un l’altro, seduti con le gambe a penzoloni fuori dalla carrozzeria di un pick-up. Sempre al limite della fatica, a subire inermi i sobbalzi rimandati dalle balestre del fuoristrada, fino a quasi a spezzare la colonna vertebrale. Le loro ossa, ancora troppo tenere, hanno sopportato l’innaturale forza creata dall’uomo.

Soli, in compagnia della fame e della sete. Soffocati dall’inesorabile caldo del giorno e congelati dal freddo pungente della notte. Interminabili momenti di buio, assaliti dall’inesauribile influenza dei jinn, scatenati e intenti unicamente a esprimere devastazione e cattiverie con tutta la loro forza maligna. Questi giovani hanno provato ad afferrare il credo della loro cultura, stringendo tra le mani il sottile laccio in cuoio che trattiene al collo l’inseparabile gris gris, l’amuleto capace di allontanare folletti e spiriti venuti dalle viscere della terra. Nel cielo le stelle hanno creato luce, non si sono scomposte. Stavano solamente a guardare. Mute, come se nulla, sotto di loro, stesse accadendo. Dopo interminabili giorni di viaggio, per qualcuno di loro è arrivato il fatidico momento di calpestare l’ultimo lembo di Africa. Il luogo dove il Continente Nero finisce e inizia il mare.

Faccio fatica a immaginare gli stati d’animo di quegli attimi, non sono sicuro si rendessero conto che, quell’acqua, davanti a loro, fosse il mare. La notte era troppo buia quando stavano con i piedi quasi in ammollo sulla battigia cosparsa di taniche gialle in plastica, oggetti di vario tipo abbandonati e spazzatura. Erano offuscati i loro pensieri. Vaghi. Addirittura persi in certi casi. La loro mente era proiettata nel nulla, dove neppure Dio stava ad aspettarli.

Nelle comunità, contrastano vistosamente i ragazzi dalla pelle bianca. Ci si pone qualche domanda. Ma non ci si risponde. Non serve. Dicono loro, con le loro voci, di essere fuggiti dall’Albania. Hanno lasciato il loro paese attratti da un “lavoro italiano” ben retribuito. Nelle campagne di Fier si guadagnano trentacinquemila lek al mese. Duecento euro. Pochi per vivere dignitosamente. In Italia, i talk show reclutano aspiranti ballerini e attori. A volte anche cantanti a volte. Lo hanno sentito alla televisione italiana: Canale 5. Anche Kledi ha fatto così.

Passerelle di notorietà, per ragazze delle campagne. Bellezze dai tratti balcanici, raffinati, ma ancora troppo immature e ingenue per affrontare gli squali dell’occidente. Non fa paura l’Italia. Anzi, convince. Si lasciano indurre le finte biondine di Elbasan. Sono i loro stessi connazionali, più vecchi di qualche anno, a proporre loro un lavoro ben retribuito e ad accompagnarle fino a Milano. Un lampione le aspetta, al bordo di una strada. Dove finiscono le case e inizia la campagna. Finisce quasi sempre in questo modo. Purtroppo.

Ci vogliono poche ore di navigazione, dalle coste dell’Albania alla Puglia. Otto ore di traghetto nel Mar Adriatico e si è in Italia. Il sogno è a portata di mano. La rotta in mare è la stessa percorsa dai loro padri. Giovani e non più giovani, di qualche decennio fa, figli di Enver Hoxha, fuggiti dopo la caduta del regime comunista. Era il 7 agosto del 1991: una folla inferocita prese d’assalto, durante le operazioni di sbarco nel porto di Durazzo, il mercantile Vlora di ritorno da Cuba con un carico di zucchero di canna. Ventimila persone salirono a bordo costringendo il comandante Halim Milaqi a salpare per l’Italia. La nave attraccò al porto di Bari il giorno successivo. Fu la più grande ondata migratoria nel nostro Paese.

Un’altra importante comunità, con un numero abbastanza rilevante di migranti minori verso il nostro Paese, è quella egiziana. Per i ragazzi che arrivano dal paese della Regina Cleopatra, il viaggio in mare dura sette lunghi giorni. Nell’interminabile “crociera”, tra burrasche notturne e calme piatte sotto il sole cocente del Mediterraneo, i ragazzi egiziani sfidano il destino con un unico obiettivo: raggiungere l’Italia per poter trovare un lavoro e vivere una vita migliore. Lo scopo è sempre lo stesso, uguale ad altre migliaia di migranti. Non cambia.

La maggior parte di loro parte da Abnub, una località a ridosso della più rinomata Asyut, a circa metà strada tra l’estremo nord del Paese e il sud pressoché disabitato, confinante con il Sudan.

E’ raro, ma a volte capita, che i ragazzi egiziani lascino di loro spontanea volontà la terra natia. Di solito sono le famiglie stesse, indebitandosi o investendo i risparmi di una vita, ad organizzare il viaggio della speranza per i loro figli. Li mettono in viaggio giovanissimi, alcuni prima dei quattordici anni. Affidano i loro figli a persone di falsa fiducia, che a loro volta li consegnano alle organizzazioni clandestine legate alla criminalità organizzata del luogo o al traffico di esseri umani. Spesso questi ragazzi lasciano le loro famiglie senza neppure un abbraccio. O un saluto. Vengono messi su minibus in compagnia di altri ragazzi come loro, destinati ad andare lontano, verso una nuova vita. Viaggiano una notte intera prima di raggiungere la costa a est di Alessandria d’Egitto. Poi saranno giorni di attesa: uno, due, forse tre. A volte una settimana. Le barche partono solo quando i posti sono esauriti. Mai prima.

Fino a qualche tempo fa, i traffici di esseri umani verso l’Europa, erano gestiti quasi sempre dai trafficanti di Rasheed, la cittadina del governatorato di Al Buhayra, sulla riva sinistra del ramo occidentale del delta del Nilo. In questa località, conosciuta anche col nome latinizzato di Rosetta, oltre che di pesca e commercio di riso e cotone, si vive anche di traffico illecito di giovani migranti. Questo business è tra i più redditizi. Lo sanno tutti da quelle parti, ma nessuno ne parla. Oggi la situazione è un po’ cambiata. Col regime repressivo e dittatoriale di Abd al-Fattah al-Sisi, è più difficile lasciare clandestinamente l’Egitto. I controlli dell’esercito si sono rafforzati ovunque. Sia sulle coste del Mediterraneo a est di Alessandria, che a occidente verso le linee di confine con la Libia. Nessuno dei ragazzi egiziani che si incontra nelle comunità, è arrivato in Italia in aereo. Tutti hanno viaggiato affrontando il mare.

Varcata la soglia d’ingresso dei centri di prima accoglienza, si viene assorbiti dal suono del cocktail linguistico multirazziale. Quasi nessuno dei ragazzi parla la nostra lingua. Questi piccoli eroi si esprimono con idiomi lontani dal nostro mondo lessicale. Comunicano tra di loro in wolof, in mandinka, in bambara, in arabo, in tigrino. Qualcuno usa linguaggi dialettali subsahariani: dabarre, boon, hausa. E’ raro, ma succede anche di sentire spiccate inflessioni e cadenze linguistiche spagnoleggianti. Solo i ragazzi albanesi parlano un poco della nostra lingua. I cartoni animati e i film trasmessi da “Mamma RAI” e dalle reti Mediaset, hanno contribuito, durante la loro infanzia, all’apprendimento di una lingua diversa dalla loro.

Grazie all’inserimento nei progetti d’integrazione, tutti i ragazzi minorenni ospiti delle comunità, frequentano corsi di alfabetizzazione. L’apprendimento della nostra lingua, anche se a volte con qualche difficoltà, è abbastanza positiva. In pochi anni tutti i ragazzi sapranno esprimersi in italiano, quasi corretto.

Al raggiungimento del diciottesimo anno d’età, le condizioni di status e le regole, che hanno tutelato e protetto questi ragazzi, non saranno più le stesse. Per loro si aprirà la finestra del mondo degli adulti. Si ritroveranno a vivere un profondo cambiamento, che renderà necessari nuovi iter burocratici per la conversione del permesso di soggiorno.

Vivere e confrontarsi con questi “giovani adulti”, significa farsi avvolgere dal loro stato di totale assenza di riferimento, ma soprattutto dall’agghiacciante stato d’animo della loro solitudine. Ognuno di loro è sempre alla ricerca di mani protese, che facciano da ormeggio alla loro giovane vita. Qualcuno che seriamente possa occuparsi dei loro problemi irrisolti. Fortunatamente, l’apparato statale, anche se annesso a procedimenti burocratici complessi, sta dalla loro parte. Il loro futuro dovrebbe, in parte, essere assicurato.

Nel molto tempo che ho passato con questi ragazzi, ho cercato di diventare, nonostante la differenza di età, uno di loro. Li ho guardati in viso, ho osservato i loro sguardi con attenzione. Ho tentato di trovare qualcosa che ci unisse. Nell’intimità che in parte ci legava attraverso le riprese fotografiche, dalla mia pelle trasudava il valore dell’immagine dei loro occhi. Sempre accesi e luccicanti di speranza. Non ho mai visto ombre viziate sui loro volti. Sembravano cercare solo rispetto e attenzione, questi adolescenti. Una protezione che li facesse sentire al sicuro. Sono ancora bambini, cresciuti da poco. Troppo in fretta per la natura dell’uomo.

Le loro gesta hanno sempre parlato una lingua universale. Le loro mani si sono mosse armonicamente, raccontando storie di vita vissuta. Bastava stringerle per sentirne il calore.

Corpi vissuti, nonostante la giovane età. Era riduttivo osservarli solamente. Si doveva andare per luoghi. Nel profondo. Lontano dalla fisicità apparente, troppo spesso scontata e vuota di linfa razionale. Bisognava provare ad attingere per alimentare le nostre forze, oramai in debito di energia. Rasheed, Agadez, Dirkou, Brak, Sebha: ci sono nomi che solo a nominarli fanno rabbrividire. I volti dei ragazzi cambiano espressione. I loro occhi si tingono di paura.

Qualcuno, afferma che gli occhi siano lo specchio dell’anima, che una fotografia, soprattutto di ritratto, non può farne a meno. Uno stereotipo d’altri tempi, che ancora oggi influenza operatori e critici. Una leggenda per chi ritrae con occhio univoco.

Questi Ragazzi non si possono fotografare in volto. La legge lo vieta.

Ma in una fotografia c’è davvero bisogno di “mostrare” a tutti i costi? A cosa serve una fotografia identificativa, se non per un documento di riconoscimento?

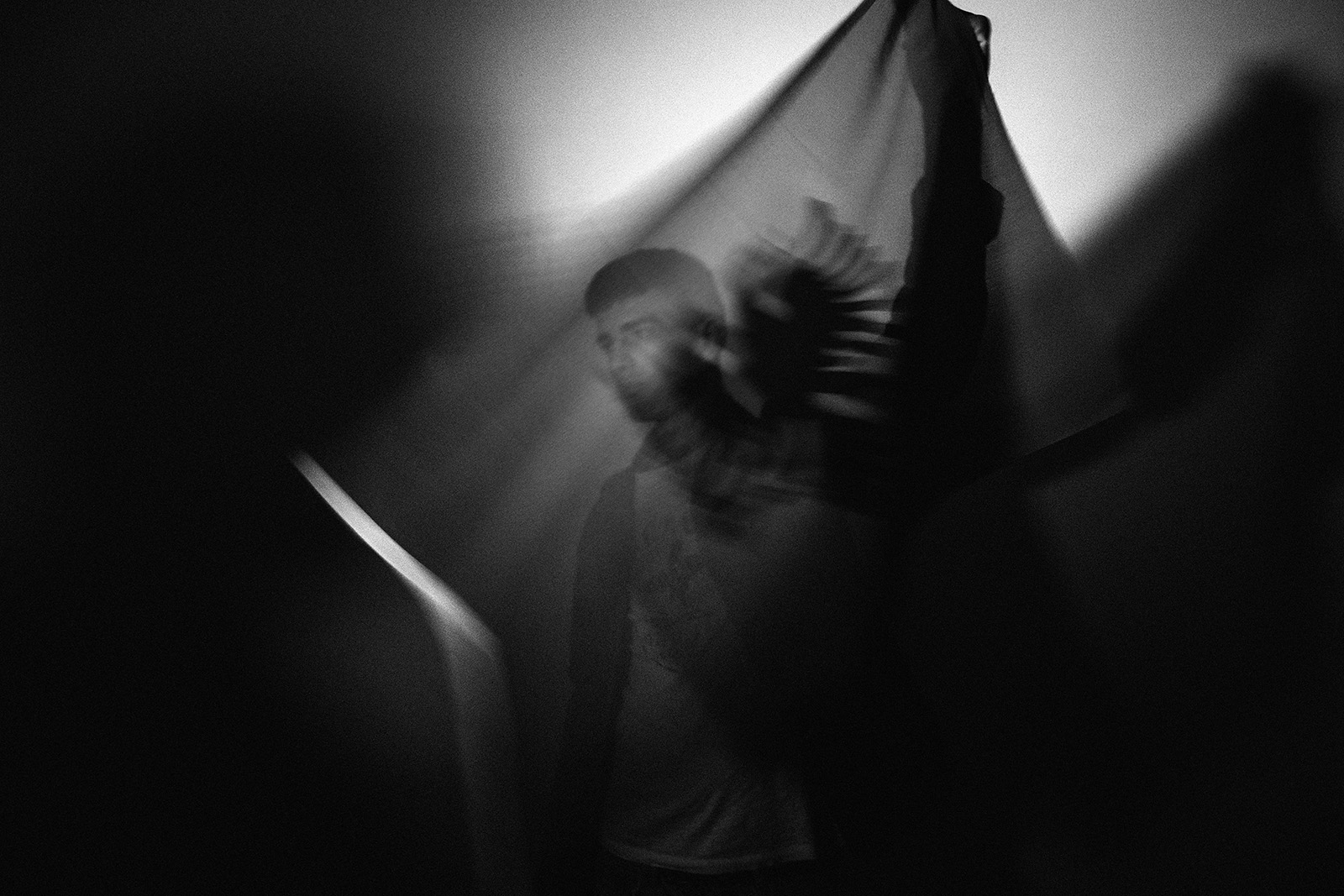

Ci sono sguardi troppo adulti in questi corpi ancora immaturi. Ci sono ferite troppo profonde nelle loro giovani anime. Se li fotografassi mostrando il viso, quale messaggio emergerebbe? E se provassi a documentare la loro vita, cercando di nascondere la loro identità e mantenendo il loro anonimato, cosa rimarrebbe impresso nel fotogramma? Bisogna provare a guardarli da un altro punto di vista. Non senza fatica, lo ammetto.

Nel raccontare la storia di persone, senza sfruttare l’espressività e le sfumature del volto o di uno sguardo, si rischia di cadere in una visione anonima e priva di forza. In molti sostengono questa tesi. In pochi la contraddicono. La convinzione che nulla è scontato, ma soprattutto che nella fotografia, niente è affidato al caso, porta la coscienza ad intraprendere un percorso alternativo, fatto di simultaneità e trascorsi più interiori. Ma non solo. La convinzione deve essere forte, non serve oltrepassare la frontiera psicologica tra luce e ombra. Sarà solo il buio a raccontarci le novelle che andranno dritte al cuore. Di solito quando si scatta una fotografia, si deve cercare di essere invisibile al soggetto. Una teoria sostenuta da molti, per non stravolgere la realtà, ma soprattutto per non compromettere lo stato d’animo del soggetto. Personalmente, nel fotografare questi ragazzi, ho sentito il bisogno di avvicinarmi a loro. Avevo bisogno di farmi vedere, di farmi sentire. Ho voluto toccare le loro mani. Sentire l’odore della loro pelle, della loro vita. Ho voluto abbracciarli. Mi sono trovato, quasi inconsciamente, a mettere in pratica una “dottrina” esattamente contraria alle regole della fotografia di reportage. Non m’interessava il mero risultato visivo. Ciò che era importante in quegli attimi, era diventare complice di quel mondo. Viverlo da dentro. Sono passato dall’invisibilità alla visibilità, da un estremo all’altro. Dal bianco al nero. Una via di mezzo risultava insipida, non poteva coesistere con quello stavo percependo.

La fotografia è estetica. Dicono. Il lavoro del fotografo, invece, è la rivendicazione di un punto di vista. E non sempre il suo vedere coincide con le regole e l’armonia della fotografia stereotipata. La vita, come tutti sappiamo, spesso barcolla, fa fatica a rimanere in bilico sull’asse del quotidiano moderno, sempre più irrefrenabile. Creare un frammento di luce, volutamente incompleto, può creare una simbiosi in perfetta sintonia col nostro vivere di uomini. Non sempre sarà a norma, spesso risulterà fuori dai canoni che siamo stati abituati a percepire. Provare a guardare con gli occhi dell’istante, senza tradire lo stato d’animo che ci assale, può risultare sincero. Essere se stessi fino in fondo, anche quando ci si trova a combattere col volere degli altri, ci rende combattivi. E’ importante imporsi, saper dire di no quando serve. Sono i nostri occhi a registrare e a filtrare il file da passare alla mente. Non le mode del momento, non i maestri. Neppure la società, abituata a imporre, ne ha il diritto. E’ andando contro le regole, stravolgendole, che arriverà il giusto segnale al cuore. Raccontare una storia vera significa essere responsabili ed etici, soprattutto con se stessi. Il romanzo patinato e ingannevole non avrà forza, durerà poco. Il suo destino è quello di evaporare e finire sopra le nuvole, dove neppure gli angeli si fermeranno per farne tesoro.

La storia non ha mai insegnato nulla. Lo diciamo sempre, ad ogni occasione. Al pensiero, ogni volta ci viene il mal di stomaco. Ma nonostante ciò, le storie vanno ugualmente raccontate. Se nessuno le riporta, finiscono nell’aria. E il vento se le porta via con sé.

La fotografia non deve avere la sola finalità di incrociare gli spettri cromatici della realtà, il suo nobile ruolo, nella sua non definizione, è quello di lasciarsi trasportare e farsi completare da chi osserva con occhio attento. Ci sono progetti che invitano ad entrare nella lettura di una tragedia, non in modo univoco, ma con più opportunità di scelta. Le chiavi per l’accesso sono appese ai bordi del fotogramma. Sta al fruitore scegliere la soluzione giusta, in funzione della propria cultura e la propria esperienza. In queste scelte è di estrema importanza la sincerità e l’umiltà. Bisogna sapersi voltare nel momento opportuno e guardare il passato, respirando la polvere sollevata durante il cammino della vita.

Bisogna sempre provare ad abitare in molti luoghi, ma senza mai lasciarsi influenzare. Il compito di chi racconta è esprimere il proprio orientamento emotivo, nel bene e nel male. Essere neutri o bleffare non serve a nulla. Confonde solo le idee di chi proverà ad entrare nel nostro mondo.

Oggi, purtroppo, l’inquinamento fotografico dovuto allo scorrimento veloce delle immagini, a cui siamo ormai abituati dalla rete, sta lasciando un vuoto immenso nell’universo visivo. Le tracce del presente non vengono registrate correttamente. La nostra fotografia è diventata compulsiva e fatiscente. Non resiste, si sbriciola quasi subito. Il fotografo, più che mai, ha il compito e il dovere di raccontare il mondo in modo critico e personale. Senza il suo nobile intervento, la nostra storia non troverebbe più un posto dove collocarsi. Neppure in un cassetto.

Quello che una fotografia deve trasmettere, non è solo ciò che vediamo rappresentato nel rettangolo visivo impresso su un foglio di carta fotografica. Bisognerebbe fare lo sforzo di avvicinare il supporto emulsionato, dove è impressa l’immagine, ai nostri occhi. E’ necessario metterla molto vicino al nostro viso, lentamente. La fotografia. Sempre più a sfiorare il nostro vedere, fino a quando la pupilla apre al massimo il suo diaframma e il cristallino avverte che non è più possibile mettere a fuoco. La rappresentazione incisa nell’emulsione scomparirà, non si vedrà più nulla. Si sentiranno solo delle vibrazioni sconosciute. Un’entità ultraterrena ci prenderà per mano. E’ questo l’inizio della lettura dell’immagine. Che andrà oltre l’immagine stessa.

“Dafhimes Kashida”, suonano bene queste parole. Attirano. Accendono la fantasia dei più curiosi portandoli lontano. Facendoli sognare. Ci stanno bene nel palazzo di un Maharaja questi due vocaboli. Oppure tra le braccia di una concubina dimenticata dal sultano. Anche disperse tra le sabbie di un deserto senza nome, farebbero la loro sporca figura. Nel buio di una notte, sotto un cielo stellato, aprirebbero la mente alle fantasie di un passato ritrovato. Emanano fascino anche nel nulla del loro anonimo significato letterale, queste parole.

“Dafhimes Kashida” in realtà non significa niente. E’ un semplice acronimo, creato unendo le iniziali dei nomi dei ragazzi protagonisti di questo racconto. Una sigla non sigla. Un insieme di vocali e consonanti, unite tra di loro senza una logica precisa. Senza punti di separazione, per evitare la sillabazione. Un semplice modo, per rispettare e rendere ancora più forte, il concetto di etica. O, forse semplicemente, per unire quello che altri stanno provando a separare.

“Dafhimes Kashida”: suonano come il rombo di un tuono queste parole!

Li ho visti questi ragazzi. Li ho guardati bene in faccia. Conosco anche le loro storie, me le hanno raccontate con la loro voce, tra un piatto di pasta al pomodoro e un bicchiere di aranciata. Seduti alla stessa tavola. Raccontare le loro storie, per far conoscere e condividere il loro passato, potrebbe essere molto interessante, ma non posso dirvi nulla. Non mi è permesso. Non scriverò mai neppure una riga delle loro vite. Conserverò solo gli appunti, quelli annotati frettolosamente sulla moleskine, tra uno scatto e l’altro.

Nemmeno i loro volti vi mostrerò mai. Non serve a nulla. Non voglio!

Quei frammenti intimi di vita, nati tra un gesto annuito dalle parti e la complicità di un’occhiata frettolosa. Quelle voci precoci sempre accese, mai spente. La loro voglia di urlare sottovoce e fare domande senza porsi limiti. Tutto è ancora troppo attivo e vivo. Minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, hanno saputo trascinare la pesante valigia dei ricordi andati. Nel loro cammino hanno lasciato solchi profondi. Probabilmente nemmeno il tempo riuscirà mai a cancellarli. Forse rimarranno per sempre sulla superficie della terra. Inconsciamente, questi ragazzi, hanno saputo scolpirmi e modellarmi. Senza tregua. Gli innocenti lo sanno fare bene.

Insieme, abbiamo condiviso tante cose, tra cui anche gli attimi impercettibili prima dell’apertura dell’otturatore della fotocamera, quando il viso si abbassava, per scomparire nell’ombra di un sipario a fine spettacolo. L’attimo in cui il loro segreto prendeva forma, per concretizzarsi intorno a un altro segreto. Più intenso.

Un segreto intorno a un segreto, proprio come diceva Diane Arbus. “Dafhimes Kashida”, più lo riveliamo, meno lasciamo capire.

Italy, Gambolò, reception center for minor asylum seekers

Italy, Castelnovetto, reception center for minor asylum seekers

Italy, Gambolò, reception center for minor asylum seekers

Italy, Palestro, reception center for minor asylum seekers

Italy, Castelnovetto, reception center for minor asylum seekers

Italy, Castelnovetto, reception center for minor asylum seekers

Italy, Palestro, reception center for minor asylum seekers

Italy, Castelnovetto, reception center for minor asylum seekers

Italy, Palestro, reception center for minor asylum seekers

Italy, Castelnovetto, reception center for minor asylum seekers

Italy, Palestro, reception center for minor asylum seekers

Italy, Gambolò, reception center for minor asylum seekers