Testo e foto di Giorgio Enrico Bena

Il bambino in bianco e nero guarda fisso nell’obiettivo. Le mani con le dita affusolate sorreggono l’arma, grande quasi quanto lui. Lo sguardo non è cattivo né fiero, è l’espressione di chi inizia un gioco e aspetta di conoscerne le regole. Il gioco sarà il massacro di cui lui, il bambino col kalashnikov, diventerà una delle tante vittime.

La foto che lo ritrae è appesa con migliaia di altre tra le mura della S-21, un complesso di cinque edifici recintati in una strada anonima alla periferia di Phnom Penh, Cambodia. Prima del 1976 si chiamava Tuol Svay Pray High School. Sulle pareti colorate di ocra e sui pavimenti con le piastrelle a scacchi rimbalzavano le voci degli studenti e degli insegnanti, onde sonore che salivano lungo le scale grigie del liceo e ovunque si mescolavano a parole di cultura, espressioni del sapere. Poi i Khmer Rossi arrivarono a modificare quei suoni e leparole divennero urla. Le pareti si macchiarono di sangue, escrementi, liquami, umori di 14000 uomini, donne e bambini che vennero interrogati, torturati, e uccisi. Fino al 1979, quando si concluse il regime di follia e i soldati dell’esercito vietnamita entrarono nella scuola. Due fotografi documentarono corpi gonfi di percosse, mutilati, decomposti, piegati in posizioni innaturali su letti di ferro trasformati in tavoli di tortura. Davanti ai quali ora, 35 anni dopo, sostiamo.

Sanaa, la donna che ci accompagna nella visita, racconta, quieta ma determinata, quello che è avvenuto nello spazio in cui ci stiamo muovendo. Le sue parole sono proiettili, schegge che mi entrano ovunque aprendo ferite dal bruciore insopportabile, mentre si riempiono del sudore di un umidità asfissiante. Alle pareti di uno degli edifici sono esposte in ordine centinaia di foto, mezzi busti identificati da un numero. Alcuni volti e corpi sono ritratti prima e dopo le torture. Sanaa descrive i ritratti di donne, bambini, ragazzi, uomini. Ogni volto è quello di suo padre. Ogni storia finisce come quella di suo padre.

In una fossa comune.

È una donna esile, dallo sguardo intenso e i lineamenti marcati. Mentre parla un francese senza emozioni, estrae dalla borsetta una bustina trasparente sgualcita che contiene poche foto. Su quella più consunta due sposi sorridono. Lei si mette di profilo e ci fa notare come il suo mento abbia la stessa forma di quello dell’uomo. Così sottolinea la somiglianza col genitore nell’unica immagine che conserva di lui. Soldato, scomparso quando lei aveva un anno e mai più ritrovato.

Ripone con cura la foto e, quieta, ricomincia a parlare del suo popolo, di come, in un momento della storia, cada sotto un regime così crudele che in tre anni annienterà con ferocia 2 milioni di persone, un terzo della popolazione del paese.

Sanaa si fa portavoce del genocidio, perché tutti sappiano. Ci accompagna nelle stanze, descrive gli attrezzi di tortura, i quadri che le illustrano nei dettagli, le celle senza finestre per le donne, gli spazi per incatenare i bambini.

Vorrei distrarmi. L’umidità mi soffoca. Il sudore cola ovunque, non ho la forza di asciugarlo. Mi allontano e lei, come una maestra paziente, aspetta il mio ritorno per riprendere la lezione. Come un critico d’arte interpreta i particolari. Ad esempio: perché in una foto un prigioniero sorride? Perché gli è stato promesso che subito dopo sarebbe tornato a casa. Andrà invece a fare compagnia ad altre migliaia di ossa.

Il mio sguardo cerca di fuggire dalle foto, verso l’azzurro, ma rimbalza ancora all’interno respinto dalle sbarre di alcune finestre o dal filo spinato che crea in altre un reticolo verso il cielo. Rimbalza sulle pareti dove si ferma attratto dalle macchie. L’umidità delle stagioni in cui le piogge entrano prepotenti senza ostacoli non ne è la causa. Cerco i luoghi in cui sono più numerose, attorno ad ampie aree o strisce scure: le trovo negli angoli delle aule, sotto ai numeri, dipinti sui muri, che identificavano i prigionieri incatenati, sui pavimenti, in alto verso il soffitto o sul soffitto. Anche le pareti delle scale non ne sono risparmiate. Neppure quelle che portano al secondo piano dell’edificio dove venivano reclusi i bambini.

Hanno tutte la stessa origine, la stessa composizione organica. Se ne distinguono di due forme. Tonde e allungate.

Tonde quelle del sangue colato, esausto verso la terra, e lunghi schizzi per quello che ha tentato la fuga, liberato da carni strappate, spinto da un cuore impazzito, entrando nell’intonaco. L’affresco dell’orrore. Non riesco a distogliere lo sguardo dalle pareti. Attorno al sangue scurito dal tempo i muri sono sfregiati. Annoto sul quaderno due parole, graffi ovunque, con una grafia che non è la mia. Al fondo della pagina aggiungo: anche la mia scrittura non è più la stessa, quasi non la riconosco, sento urla ovunque.

Devo uscire.

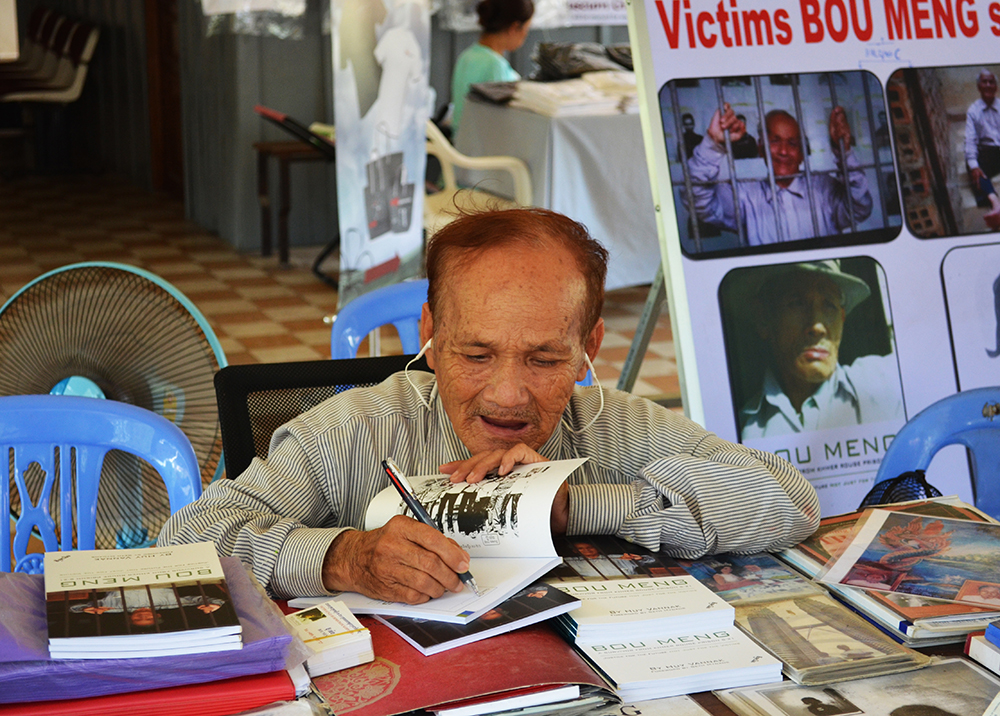

Sanaa ci accompagna verso il portone, non ha più nulla da mostrare. Il sole è ancora forte, l’umidità non cede, non saprei dire da quanto tempo mi trovo qua dentro. A pochi passi dall’uscita, vicino ai reticolati di filo spinato, due reduci invitano all’acquisto dei libri in cui sono raccolte le testimonianze di quanto hanno vissuto. Sono seduti accanto alle foto e ai disegni che raccontano la storia, le celle, le torture, le morti dei compagni e dei famigliari. Firmano le copie delle loro memorie e chiedono di avvicinarsi, di fotografare, insistono perché venga fermata un’immagine che racchiuda le loro parole, i loro corpi e i nostri, vicini a recepire che anche dall’orrore si può uscire e regalare un sorriso.

Alzo gli occhi al cielo, è azzurro intenso con qualche nuvola. Senza fili di spine.

In passato il Museo “Tuol Sleng” fu uno dei licei della capitale chiamato Tuol svay Prey. Dopo il 17 aprile 1975 il regime di Pol Pot l’ha trasformato in prigione, il più grande centro di sicurezza della Cambogia, chiamato S21. Fu circondato da un doppio muro di metallo ondulato, sormontato da una fitta rete di filo spinato elettrificato. Le aule del piano terreno e del primo piano furono bucate e trasformate in piccole celle individuali, invece quelle al secondo piano usate per la detenzione di massa. Parecchie migliaia di vittime (contadini, lavoratori, tecnici, ingegneri, medici, insegnanti, studenti, monaci buddisti, ministri e quadri di Pol Pot, militari, corpo diplomatico cambogiano, stranieri, ecc…) furono imprigionati e sterminati con le loro mogli e bambini. Molti fatti provano le atrocità e le più barbare torture imposte dal regime di Pol Pot, le celle in mattoni e in legno, gli strumenti di tortura, i documenti, le liste dei nomi dei detenuti, le foto e i vestiti delle vittime sterminate. Abbiamo trovato le fosse comuni nel circondario e in particolare le più numerose situate a 15 chilometri a sud-est di Phnom Penh, nel paese di Choeung Ek, distretto di Dangkor, provincia di Kandal.