Editoriale di Andrea Semplici

A una settimana dagli uomini-bomba all’aeroporto di Bruxelles, continuo ad avere paura. Gli alberi in fiore della primavera, il ritorno di uccelli migranti, il verde dei prati e i ragazzi seduti sulle panchine a prendersi il solo con le braccia nude non consolano. Negli altri anni ti donavano sorrisi e la certezza che tutto sarebbe andato bene. Oggi, forse, danno un conforto, ma non un’illusione di tempi migliori.

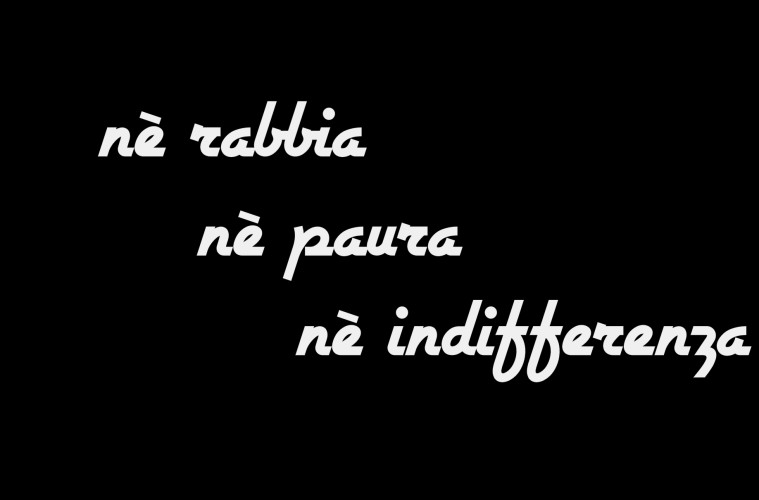

Non riesco a spiegarmelo. Non andò così, oramai sono quindici anni, dopo l’abbattimento delle Torri Gemelle. La paura ha lasciato spazio alla voglia di reagire e di ‘fare’ anche dopo che hanno ucciso i giornalisti e i disegnatori di Charlie Hebdo (sette gennaio dello scorso anno) o dopo che il centro di Parigi è stato attaccato (tredici novembre dello scorso anno, pochi mesi fa). Allora abbiamo avuto, credo, il desiderio fortissimo di andare oltre al dolore. Ci siamo segnati le frasi del fratello di Valeria: ‘Né rabbia, né paura’. Ci siamo appesi a queste due parole e a due negative: era (ed è) la strada giusta. Perché, allora, adesso la paura non se ne va? Perché l’attentato di Pasqua a Lahore (un parco giochi, leggo dal titolo, non vado oltre, non ho voglia di leggere) quasi lo nascondo in un desiderio di non-sapere? Leggo che in una settimana, prima di Bruxelles, ci sono stati quarant’uno attacchi terroristici. Non so dove, so che, quasi con indifferenza, come se non ci riguardasse, abbiamo assistito a incursioni in un resort a Gran Bassam in Costa d’Avorio, a un assalto a un hotel a Bamako in Mali, mentre un uomo-bomba si è fatto esplodere (bontà sua, al mattino presto, quando ancora la strada non si era affollata) in Istiklal Kaddesi, la via centrale della vecchia Istanbul occidentale. Le bombe che esplodono lontano dal cuore dell’Europa quasi non ci interessano, appaiono e scompaiono dai giornali e dalle notizie delle televisioni. Devi andare a cercarle su internet perché perfino i gironi della rete non te le fanno vedere con facilità.

F. è una donna che vissuto in Medioriente a lungo. Ne conosce le lingue. Ama quei paesi. Intuisce, con lucidità, le ragioni profonde di questa immensa crisi. Aveva deciso un fine settimana a Parigi. Con il marito e la figlia. Niente, ha cambiato idea. Ha cancellato volo e prenotazioni.

S. non viaggia, ma non è donna che si spaventa per niente. Legge molto, ascolta con attenzione la radio. Vuole sapere. E sa. Mi offre il caffè del mattino e mi dice: ‘E’ esploso un bus a Parigi. Dodici morti’. E poi tace. Sono i giorni successivi agli attentati di Bruxelles. La guardo desolato. Un minuto dopo cerco la notizia su internet. Non c’è. Cerco meglio: l’autobus francese (non a Parigi) è andato fuori strada, è vero ci sono dodici morti, ma è solo un incidente. Maledizione, mi scopro a pensare ‘solo un incidente’. S., di solito attentissima, si è sbagliata. Ha capito male. Ha associato bus e morti alla parola ‘attentato’.

Noi abbiamo una rivista. Un blog. Un facebook. Nessuno di noi è stato capace di scrivere dopo Bruxelles. E’ vero: nessuno ci obbliga, è difficile scriverne se non è il tuo mestiere (ma questo è il mestiere di alcuni di noi e anche se non lo fosse scrivere è una forma di resistenza, una cosa che possiamo fare, soprattutto se abbiamo un luogo dove farla). Noi ci occupiamo, come alibi e bellezza di Erodoto, di viaggi. Come è possibile far finta di niente? Come è possibile non fare nemmeno un accenno a quanto, di fatto, spaventa chi vorrebbe viaggiare e non lo fa più? Ci è arrivato un articolo da Gerusalemme senza che si facesse alcun cenno alla bombe di Bruxelles. Come è possibile? Davvero addosso a noi è caduto un senso di impotenza e smarrimento?

Abbiamo sempre detto, gridato, scritto: ‘Non ci cambierete’. I ragazzi, i compagni di Valeria, hanno continuato a viaggiare, ad andare ai concerti metal, a prendere la metropolitana. E io so che continuerò a prendere aerei, bus, ad andare al cinema…e continuerò anche ad andare con ore di anticipo all’aeroporto perché le perquisizioni saranno sempre più minuziose. Via le scarpe, le cinture, mostrare i computer, rimanere tranquilli davanti a un soldato pesantemente armato che ti guarda come se fossi un criminale, dare i documenti a un poliziotto che non riesce a essere gentile (non è un suo dovere essere gentile). Ci hanno già cambiato. Ci hanno già cambiato. Ci hanno già cambiato.

Io guardo con diffidenza una donna araba in fila davanti alla cassa del supermercato: i suoi abiti sono troppo larghi. Io giro alla larga da una valigia che mi appare abbandonata in un parco pubblico o peggio alla stazione di Firenze. Io non so se fidarmi del ragazzo maghrebino che ciondola in un bar affollato della periferia della città dove ora mi trovo. Siamo condannati, contro voglia, a fare attenzione, a sospettare e diffidare. E’ la sindrome del rom: ho scritto molti articoli raccontando del popolo rom, ho passato giornate nelle loro case, tende, roulotte, a volte ho dormito nei loro letti. Ma, allora, perché se una donna rom mi avvicina io, per istinto, porto la mano a controllare la tasca del portafoglio? Mi insulto per questo gesto, ma ogni volta lo compio. E ogni volta non mi perdono. E ogni volta lo ripeterò. D’ora in poi farò lo stesso quando i miei passi incroceranno un ragazzo arabo?

I giornali raccontano che la piazza centrale di Bruxelles si è riempita di gente che, con gessetti, ha disegnato cuoricini, ha scritto che l’amore vincerà. E ha scritto: ‘Pace’, in ogni lingua. Alcuni hanno improvvisato girotondi e danze. Ma questa volta, il senso di impotenza deve aver preso anche i giornalisti. Mario Calabresi ha scritto che a un certo punto c’erano più telecamere che manifestanti. Paolo Giordano ha raccontato della banale avidità degli uomini con le telecamere: si gettavano su chiunque danzasse, su chi innalzasse un cartellino sopra la testa, su chiunque accendesse un lumino. Avevano bisogno di immagini e non le avevano. A Firenze, in pochissimi, la sera delle bombe sono andati in piazza Signoria. Amore e pace appaiono parole svuotate di un significato. Appaiono, e lo sono, parole stanche.

E ora?

Non c’entra niente, e credo che sia perfino inopportuno. Ma mi viene in mente un vecchio film. Il vento e il leone. Sean Connery e Candice Bergen. Una storia che si svolge durante la lotta anticolonialista del Marocco. Sean Connery è un rais ribelle. Un patriota. Alla fine, i sogni del rais si infrangono. Non ci sarà libertà per la sua gente. Il rais e un suo compagno, uno sherif, si ritrovano sulla spiaggia dell’oceano. Sono a cavallo. ‘Rais, abbiamo perso tutto’. Il rais replica: ’Sceriffo, non esiste una cosa nella tua vita per la quale valga la pena perdere tutto?’. E i due amici scoppiano in una grande risata…

In un altro momento di quel film, il Rais dice ancora: ‘Il vento passa, il mare rimane’. Non so bene cosa voglio dire, ma questo lo so, e non sono parole vuote: il mondo per il quale ci battiamo (il mondo che ci consenta di non fermarci, di muoverci, di viaggiare senza retropensieri) non ha bisogno di una semplice difesa, non di una (r)esistenza. Noi non resistiamo, noi esistiamo, ci alzeremo e rialzeremo in piedi di continuo, guarderemo negli occhi gli uomini con le bombe e i soldati che premono i bottoni dei droni. La paura è amica del coraggio, siamo certi che solo chi ha paura, sa trovare il coraggio per sconfiggerla, per impedire che ti paralizzi o ti chiuda in casa. Ci alzeremo e ci rialzeremo, non siamo nemmeno caduti: lo faremo, e lo rifaremo e rifaremo, fino a quando sarà necessario e, alla fine, senza dimenticare chi non ci sarà, sarà una grande risata a ridare significato alle parole ‘amore’ e ‘pace’.